#第一章 ポルが行くことに

満月の夜なのに、空が曇っていて月が見えないことはよくあるけれど、もしも綺麗な満月が見えたなら、すぐにジータのところへ行きましょう。おいしい、シチューをもらうことができるから。

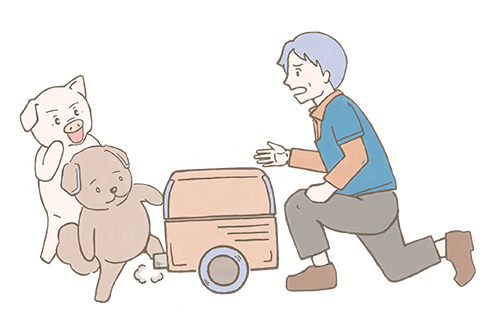

ポルが困っているフワンを見つけたのは、フィロの家に行った帰りでした。今日は晴れていて雲も少ないので、満月が綺麗に見えるだろうと思いながら歩いていると、傾いた宝箱のそばでフワンが立ち尽くしていました。。

どうしたのかとポルがたずねると、いつも通りに宝箱を連れて道を進んでいると、突然車輪が壊れてしまい動くことができなくなったとのことでした。もくもくとした雲みたいなものは出ていても、さすがに車輪が壊れてしまっては駄目なようです。。

ポルは、宝箱を作った本人であるペンウッドを呼びに行くことにしました。フワンは、とても喜びました。。

すぐに、ペンウッドが直すための道具を持ってポルとともにフワンのところまでやってきました。ところが、直すには時間がかかることがわかりました。。

「ポル。私の代わりにジータからシチューをもらってきてくれないか。暗くなる前に、車輪を直してしまいたいんだ。大丈夫。ポルだったら運べるさ」。

「おいらが行かないと、だめ?」

ポルは、肩を落としてぼやきました。

今日は天気が良く、おそらくは空に満月が見える日。ジータが作る月ウサギのシチューをもらいに行ける特別な日であることは間違いありません。

ポルだっておいしいシチューを分けてもらえるのはとても嬉しいことなのですが、夜にジータが住む森に行くのが嫌でした。昼間でさえ森の中は薄暗くて心細くなるのに、夜になったらどんなに恐ろしげに感じることか。。

「ごめんよ、ポル。僕が、道の真ん中で動けない宝箱と一緒に夜を過ごせばいいのかも知れないけれど、せっかくペンウッドさんが直してくれているのでね」

「ううん、別にフワンが悪いとかではなくてさ」

ポルは、弱々しく首を振りました。

いつもは、ペンウッドがジータの家まで行き、そして持ち帰った鍋いっぱいのシチューを、ポルもおいしくいただいていました。毎回、満月が見える日は、とても楽しみ日になっていました。

ちなみに、ポルは一度もシチューをもらいに行ったことはありませんでした。ジータからは、「月のルーを採るところを見せてあげるからおいで」と言われていましたが、「そうだね」と答えるだけで実際に行ったことはありませんでした。

ペンウッドが、作業の手を休めてポルに話しかけます。

「ポルはシチューをもらいに行くのが初めてだから知らないと思うけど、夜にジータの家でシチューをもらったあとは、森の中に光る道が現れるんだ。だから、暗くても足下がよく見えて、しっかり鍋を持ったまま帰れるんだ。まあ、いい機会だから、がんばって行ってきてごらん。今から森に向かえば、明るいうちにジータの家に着く。そしたら、満月が出る夜までそこで待たせてもらえばいいじゃないか」

「だけど……」

ペンウッドは作業に戻りましたが、フワンがじっとポルの方を見ています。ポルは、なんだかあまり情けない様子を見せるのも恥ずかしくなってきました。確かに、少し勇気を出せばできることなのです。

それに、もしも行かなかった時、そのことをフィロが知ったならどう思うことでしょう。優しく同情してくれるかもしれませんが、ポルは自分のことを情けなく感じるに違いありません。

「わかった。おいら、行ってくる……」

「ああ、よろしく」

ペンウッドは作業の手を休めずに一言だけ言っただけでしたが、フワンはポルの肩に手を置いて励ましました。

「がんばれ、ポル。君なら、きっとできるさ」

「うん、おいら、がんばるよ!」

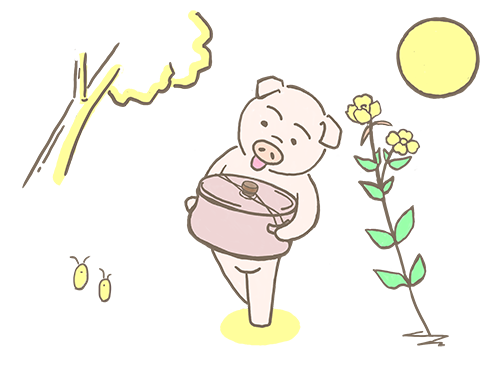

ポルは、二人と別れると、家から両手持ちの鍋を持ち出して、ジータの住む森に向かいました。太陽はまだ高い位置にあり、空には雲がほとんどありません。

夜には、きっと満月が綺麗に出ることでしょう。

。

#第二章 月すくい

森の中は、とても静かでした。そして、ところどころの木々がまばらなところでは木漏れ日が差し込んでいましたが、木々が生い茂る辺りは薄暗く、不安な気持ちにさせられます。夕暮れに近づけば、もっと暗くなることでしょう。

ポルは、勇気を出して森の小径を進みました。途中、不安であせりながら歩いたことで、何度か鍋を持ったもったままつまずいて転んでしまい、静かな森の中に鍋を落とした甲高い音を響かせてしましたが、それでも頑張って進みました。

幸い、一本道なので迷うことはありません。しばらく進むと、やがて目の前にようやく湖が現れました。湖岸には、細長い小舟がつないであり、さらに、その近くにはジータの家が見えました。

湖面にうつる空の色は、だいぶ夕暮れの色になっていましたが、あまり陽の届かない森の中とは違って湖畔は明るく、ポルは安心することができました。

湖畔をたどり、ジータの家に到着したポルは、脇にある畑を眺めながらドアのベルを鳴らしました。

「やあ、ポル。今日は、君が来たんだね」

ジータは、笑顔でポルを迎えました。ですが、すぐには家の中に入れてくれませんでした。

「ポル。収穫したての野菜と、森の中で転んでついた土は、外で払っておくものさ」

ポルは持ってきた鍋をジータに預けると、慌てて体に付いた土を払いながら照れ笑いをしました。暗くなる前にジータの家に着こうと夢中で走り幾度となく転んでしまったことが、ジータにはばれていたようです。

家の中に通されると、テーブルの上にはたくさんの野菜が並べてありました。ジータは、ポルを椅子に座らせると、預かった鍋をテーブルに置き、続けて包丁でテーブルの上の野菜を切って、かまどに置かれた大きな鍋に入れていきました。

「私の畑で取れた自慢の野菜たちと、月のルーが合わされば、最高のシチューができあがるんだ。満月が空高く登るまでもう少し待たないとならないけれど、ポル、君は我慢できるかい?」

「大丈夫さ」

と言いつつ、ジータのシチューを何度も食べたことのあるポルは、そのおいしさを思い出して、待ちきれない気分になりました。すると、お腹が鳴りました。

「ははは、君はわかりやすいなぁ。ところで、今日はペンウッドさんはどうしたんだい?」

「フワンの宝箱の車輪が壊れてね、直しているんだ。だから、代わりにおいらが来たんだよ」

「ふーん。自分から、代わりを申し出るなんて、君は立派だな。でも、大丈夫かな。君は、その、わかりやすい性格だから。誘惑には、気をつけないとね」

「えっ、どういうこと?」

ポルが首を傾げてたずねても、ジータは笑うだけでした。

やがて、満月が空高く登ると、ジータは棒の付いた網と大きな袋を抱えて外に出ました。ポルもあとを追いかけます。

「それじゃ、これから湖の真ん中で満月のルーを採ってくるから、ポルはそこで待っててね」

月のルーとは何なのか、ポルにはわかりませんでしたが、小舟に乗り込んで湖の奥へ進んでいくジータが、網で何かを採ろうとしていることは確かでした。

空には、淡く黄色に輝く満月があり、その姿がそのまま湖面に写っています。ジータを乗せた小舟が、そこへ近づいていき停まりました。ジータの姿は小さくなりましたが、それでもポルがいる場所から、ジータが何をしたのかは見えました。

なんと、ジータは、湖面に写る満月を、棒の付いた網で小舟の上にすくい上げたのです!

ポルは驚いたものの、きっと湖面を波立たせたために月が写らなくなっただけなのだと思いました。ですが、どうにもおかしいのです。ジータの小舟がそこから移動してポルの方に向かって来るのにもかかわらず、いつまでたっても湖面に月が写らないのです。空を見上げれば、きちんと月が輝いています。湖面の月だけが消えてしまいました。。

湖畔に戻ってきたジータは小舟から降り、大きく膨らんだ袋を担ぎながらポルのそばにやってきました。もう片方の手には、空っぽの網を持っています。

「おまたせ、ポル。どうだった、月ウサギが月のルーを採るところを見た感想は?」

「え、えーと、月がなくなっちゃたけど」

聞かれても困ります。とにかく、ポルはジータが担いでいる袋の中身を見せてもらうことにしました。

そっと開かれた袋の口から光があふれます。始めは眩しくてよくわかりませんでしたが、目が慣れると袋の中身がとろっとした黄色いものであるのがわかりました。

「これが、月のルーさ。月ウサギの私にしか採れないけどね。さあ、家に戻ろう。これを使ってシチューを作ってあげる」

何とも不思議な出来事でしたが、ポルはジータと一緒に家の中に戻ると、椅子に座ってジータがシチューを作るのをじっと待ちました。

大きな鍋に月のルーが注がれ、先に入れられた野菜と一緒に煮込まれていくと、ほどなく良い匂いがしてきます。ジータの作るシチューのおいしさは、何度も食べて知っています。あとは、がんばって空腹をこらえながらできあがるのを待つばかりです。もちろん、食べるのはポルの家に持ち帰ってからなので、早く食べたい気持ちはまだまだ我慢しなくてはなりませんが。

ポルは、待っている間にジータに尋ねました。

「ねえ、ジータ。君は、魔法使いなの? だって、月をルーにするなんて」

ジータは、鍋にフタをすると、火の加減を見ながらポルの横の席に座りました。

「私は、魔法使いではないよ。月のルーを採るのは、月ウサギの特技なのさ。まあ、野菜作りも私の特技だけどね。ポル、君にだって特技はあるでしょ?」

「おいらの特技?」

ポルは考えましたが、何も出てきませんでした。そして、気が付きました。もともと、自分には特技がないことに。

「よく、考えてごらんよ」

ジータに言われても、やはり思いつきません。フィロは、魔法。バミットは、絵を描くこと。ペンウッドは、物を作ったり直したり。フワンは……。

「あっ、フワンにも特技がない!」

晴れやかな顔でポルは言いましたが、ジータに「ポルの特技の話だよ」とたしなめられ、曇った顔になりました。

「まあ、野菜の育て方だったら、いつでも教えるよ」

ジータはそう言うと、かまどの火を消してから鍋のフタを開けて、中身をかき混ぜました。野菜がよく煮込まれて、ルーと解け合い、とてもおいしそうにできあがりました。ポルも、匂いでそれがわかりました。

「はい、できあがり。ポル、そこの鍋を持ってここに来て」

ポルは、ジータに言われたとおりに棚においてある空っぽの鍋を持って、ジータの横に行きました。

「しっかり、持っててね。今からシチューを注ぐから」

ポルが両手で持つ鍋に少しずつシチューが注がれる度、湯気と一緒にシチューの匂いが漂います。ポルは空腹を感じながらも、今はまだ、うっとりとした表情でそれを見つめるしかありません。

鍋の中のシチューは見た目もすばらしく、まさに満月の明かりのように淡く輝いていました。そして、シチューを注ぎ終わった鍋にジータがフタをすると、シチューの輝きも匂いも、鍋の中に閉じ込められました。

「ふう。おいら、ここで食べていこうかな」

ためらいもなく当たり前のように言ったポルに、ジータが注意します。

「だめだよ、ポル。シチューは、きちんと家に持ち帰って食べること。ペンウッドさんだって待っているでしょ」

確かにその通りなのですが、ポルのお腹は鳴りっぱなしです。

「さあ、鍋のフタをひもで縛ろう。森の中を運ぶ時に揺れてもこぼれないようにね」

ジータは、ポルに言って鍋をテーブルに置かせると、フタと取手を紐で結んでしっかりと固定しました。さすがに転んで鍋をひっくり返せば、シチューはこぼれてしまうかも知れませんが、普通に運ぶぶんには大丈夫でしょう。

「転ばないようにね」

一応、ジータは言いました。

ポルは鍋を両手でしっかり持つと、ジータと一緒に外に出ました。月明かりのおかげで、外は明るく感じました。一応、ポルは湖面を見ましたが、月は未だに写っていません。湖面にあった月の一部は、ポルが持っている鍋の中です。

「ねえ、ジータ。森の中は暗いんでしょ。おいら、転んじゃうよ、きっと」

「大丈夫、きちんと明かりはあるんだ。さあ、案内してあげる」

ジータに導かれるままに進むと、薄暗い森の中にほのかに光る場所が見えてきました。それは、ポルが通ってきた道とは違う森の奥まで続く光る道でした。正確には、道の両側が光っています。

「月見草だよ」

ジータが言いました。

道の両側には月見草が並んで生えており、それがほのかに光って道を照らしています。ペンウッドが言っていたのは、この道のことだったのです。

「きれい。おいら、こんなの見るの初めてだよ」

「これはね、月ウサギのシチューのおかげなんだ。つまり、それを作った私のおかげ。この森に生える月見草は、シチューを運ぶ人を導いて助けてくれる。この道をたどっていけば、無事に森から出られるよ。でもね、ポル。気をつけなくてならないことがあるんだ。もしも、運んでいる途中で鍋のフタを開けてしまうと、その途端に月見草は光るのをやめて道は真っ暗になってしまう」

ポルは、身震いをしました。鍋からはシチューの暖かみが伝わってきているものの、なんだか寒気がします。

「大丈夫だよ。だって、フタはひもで縛ってあるじゃないか。開けなければいいんでしょ。大丈夫だよ」

「そうかい。それならいいのだけどね」

「それじゃ、おいら行くね。シチューありがとう」

ポルは、鍋をしっかりと持つと、月見草が照らしてくれる光る道をゆっくりと進み始めました。

#第三章 妖精の誘惑

ポルが空を見上げると、空にはきちんと満月がありました。ジータが湖からすくったのは何だったのかよくわかりませんが、少なくともそれを使ったシチューが、ポルが両手で持っている鍋の中にあります。

湖畔から森の中に入ってしまうと、月明かりもあまり届かない暗さがありました。頼りは月見草の灯りだけです。

ポルは鍋を両手で持ちながら慎重に進みますが、すぐに疲れてきました。鍋の中にたっぷり入ったシチューが重いのです。

このシチューは持って帰ってポル一人で食べるわけではありません。いつもは、ペンウッドと一緒にたべるのですが、今日はフワンもいるかもしれません。みんなで食べるにはある程度の量が必要です。鍋が重くなるのは当たり前です。

「ちょっと休憩」

ポルは立ち止まると鍋を地面に置きました。試したいことを思いついたのです。

ポケットからビー玉を取り出して願います。もしかしたら、ビー玉の魔法で鍋が軽くなるかもしれません。

「ビー玉の魔法よ。美味しいシチューが入ったこの鍋を軽くして下さい」

ポルはビー玉を見つめます。月見草の明かりが写り込んでとても綺麗ですが、どうやら特別なことは起こらないようです。

ポルは、諦めてビー玉をしまうと、再び鍋を持って歩き出しました。

すると、ふと、近くの月見草が揺れました。ポルが何気に目を向けると、そこには小さな妖精がいました。月見草のような、黄色いドレスを着てふわふわと飛んでいます。

妖精を見るのは、キノコ集めに行った森での出来事以来2回目です。ポルは驚いてその場に立ち止まりましたが、次に頭に浮かんだのは、何かいたずらをされるのではという警戒心でした。

妖精が話しかけてきました。

「こんばんは。今日は、満月が綺麗ね」

ポルは返事をしません。じっと様子を見ます。

「返事をしてくれないなんて、失礼ね」

妖精はポルに近づくと、鍋の近くを飛び回りました。ポルは反射的に体を捻って鍋を妖精からかばおうとしましたが、鍋が重たくてよろけてしまいます。

それを見ていた妖精が言いました。

「まあ、鍋の中身は何かしら。きっと、とても美味しいものなのね。そんなに大事にしているものね。でも、重たそう。中身を食べて軽くすればいいのに」

妖精は、それだけ言うと消えてしまいました。

ポルは少しの間あっけにとられましたが、すぐに気を取り直して歩き出しました。

それにしても、妖精に言っていたことが気になります。確かに中身を食べれば軽くなるのは当たり前です。

でも、食べてはいけないことをポルは知っています。きちんと持ち帰ってみんなで食べることは当然ですが、もしも鍋の蓋を開けてしまったら、月見草の灯りが消えて帰り道がわからなくなってしまいます。

頑張って進みます。ですが、いろいろとシチューのことを考えたせいで、静かな森にポルのお腹のなる音が響きました。途中までがんばって歩いてきたポルでしたが、だんだん疲れてきて、両手で鍋を持ち続けるのも辛くなってきました。

「ちょっと、休憩しようかな」

と言いましても、休めるようなところはありません。仕方なく、ポルは道に鍋を置いて座り込みました。

「はあ、疲れた。結構、歩いたよね。少し、休んでもいいよね」

自分に言い聞かせるようにつぶやきながら、何気なく鍋のフタに手をかけたポルは、慌ててその手を離しました。

フタを開けてはいけません。フタを開ければ、月見草の光がなくなって、真っ暗な森の中を進まないとならなくなります。ポルは、ジータの言ったことを思い出して身震いしました。

#第四章 マキリタと過ち

突然、近くの藪が揺れました。地面にしゃがみ込んでいたポルが驚いて振り向くと、そこにはランタンを手にした人物が立っていました。

「ごめん、驚かせてしまったね。私の名前はマキリタ」

驚いて地面に尻餅をついてしまったポルでしたが、マキリタの声を聞いてはっと正気に戻ると、慌てて鍋に近づいて抱え込みました。

「だれっ!」

「だから、マキリタです」

「なんで、ここにいるの!」

「この近くで野営をしていたんだよ。ほら、向こうにたき火の明かりが見えるだろ。それで、こっちのほうに、明かりが見えたものだから調べに来たんだ」

ゆっくりと落ち着いた調子で話すマキリタに、ポルは少しだけ警戒心を解くことにしました。しゃがみこんだ姿勢で鍋を抱えるのをやめ、立ち上がって答えます。

「おいらは、ポル。家に帰る途中」

まだマキリタのことを信用していないポルは、考えながらゆっくりとしゃべりました。そして、月ウサギのシチューのことは黙っておくことにしました。

「そうか。よろしく、ポル。それで、君はなんで、そこに座っていたんだい?」

「疲れたから、休んでた」

「だったら、あっちにおいでよ。たき火の前で休むといい」

「え、あ、でも、おいら」

「ははは、そんなに用心深くならなくても大丈夫だよ。私も君と同じで疲れたから休んでいたんだ」

「ふーん」

ポルは、急いでこの場を立ち去ろうとも思いましたが、まだ疲れていましたし、鍋を持ってさらに歩くには、休憩は必要でした。

それに、少なくともマキリタはポルのシチューを狙っているわけではないようでした。話す様子は、優しげ感じます。ポルはマキリタの誘いを受けることにしました。

たき火の前に落ち着いた二人は、いろいろとおしゃべりをしました。マキリタは、(すばらしい棒)を探しながら旅をしているとのことでした。(すばらしい棒)とは、森などに落ちているただの枝の中で形や重さや手に持った具合などがすばらしくしっくりくるもののことだと言いました。

ポルには棒のことはよくわかりませんでしたが、一生懸命に説明してくれるマキリタは、とても楽しそうに見えました。

「おいらが、運んでいる物がなんだかわかる?」

ふと、ポルはマキリタにたずねました。楽しい雰囲気の中で、何だか話したくなったのです。

「その鍋、大事そうだね」

「実はね、とってもおいしいシチューが入っているんだ。でもね、フタを開けると月見草の明かりが消えて帰り道がわからなくなっちゃうんだ。だから、残念だけど中は見せられない」

「そうか……。どんな味か知りたかったな。でも仕方ないね」

マキリタは残念そうに微笑むと、たき火に薪をくべました。しばらく二人は黙ってたき火を見つめました。

ポルのお腹が鳴りました。マキリタのお腹もなりました。

「でも、もしかしたら、フタをちょっとだけずらして、味見をするだけなら大丈夫かも」

大丈夫な根拠はどこにもありませんでしたが、ポルはシチューの誘惑に負けてしまいました。

「いいのかい?」

マキリタが、心配そうにたずねます

「きっと、大丈夫だよ」

ポルは、鍋のフタを縛ってある紐をほどくと、そっと鍋のフタを横にずらしてみました。すると、鍋の隙間から月ウサギのシチューの輝きと匂いがあふれ出しました。もう、食べたい気持ちが収まりません。それでも、一応我慢して道の方を見てみると、月見草の明かりは消えていませんでした。

「はあ、良かった。やっぱり、フタを少しずらすだけなら大丈夫だったみたいだね」

「そうだね。良かった。ところで、これ使う?」

マキリタが差し出したのは二つのスプーンでした。開けた鍋のフタの隙間から、スプーンを使ってシチューを味見しようと言うことのようです

それを察したポルは、まず自分がシチューをすくって食べました。

「うーん、おいしい! やっぱり、ジータが作る月ウサギのシチューは最高だよ」

「それじゃ、私も」

マキリタも、スプーンですくって食べてみます。

「おぉ、これはおいしい。こんなにおいしいシチューは食べたことがない」

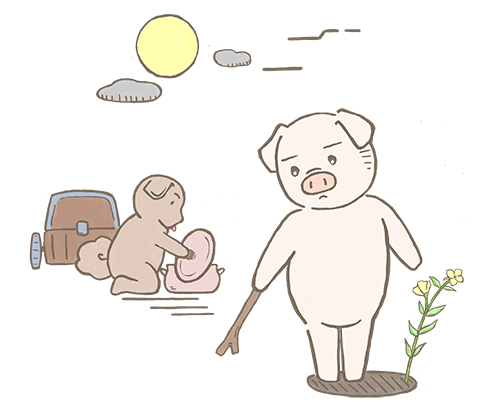

その後は、味見が何度も繰り返されて、気付いたときには鍋の中のシチューはだいぶ減ってしましました。鍋のフタも大きくずらし、ジータの自慢である野菜も、おいしかったのでたくさん食べてしましました。

ポルは、無言で鍋のフタを元に戻すと、ひもで取手に縛り付けました。おいしいシチューをたくさん食べ、お腹いっぱいで幸せな気分ではあるのですが、悪いことをしたという気持ちは残ります。。

「なんだか、私までたくさん食べてしまって悪かったね」

マキリタが、申し訳なさそうに言いました。

「ううん。どうにか、ペンウッドさんの分が残っているから大丈夫だよ」

「そうだ。お礼に、君にこの棒をあげるよ。私が見つけた(すばらしい棒)の一本さ。こんなにおいしいシチューを食べさせてくれたすばらしい君にこそふさわしい」

「ううん。これを作ったのはおいらじゃない。月ウサギのジータだよ」

「いやいや。私をシチューに出会わせてくれたのは君さ。だから、君がすばらしい」

「そうなんだ……。ありがとう。もらうよ」

シチューを食べてしまって気落ちしているポルは、それ以上言うことなく、ぼそりと答えました。

マキリタから棒を受け取ったポルは、手に持って軽く振ってみました。すると、確かに手によく馴染むすばらしい棒でした。長さも、重さも、ポルにぴったりです。

ですが、どんな(すばらしい棒)も、今のポルの虚しい気持ちを補ってはくれませんでした。

#第五章 鍋の中の後悔

マキリタと別れたポルは、月見草が照らす道を歩きだしました。軽くなった鍋を持つのはたやすく、あっという間に森を抜けることができました。

すると、そこにはフワンがいました。

「おかえり、ポル。重くて大変だったでしょ。ほら、僕の宝箱、直ったんだよ。それでね、ペンウッドさんが、今晩は一緒にシチューを食べに来なよって言うからさ、僕もシチューを運ぶ手伝いをしにきたんだ。さあ、宝箱の中にシチューを入れて帰ろう」

ポルはフワンの宝箱に鍋をしまうと、シチューを楽しみにして浮かれるフワンの横をとぼとぼと歩きながら家まで帰りました。

「やあ、おかえり」

ペンウッドが出迎えます。

ポルはフワンの宝箱から鍋を取り出してテーブルに置くと、小さな声でぼそぼそと言いました。

「森の中でお腹を空かせている人がいたんで、この棒と交換でシチューを分けてあげたんだ。おいらは、ジータの家で少し食べてきたからいらないよ。おやすみ」

ポルは、ペンウッドとフワンの二人で食べるには少なすぎるシチューの量を申し訳なく思いながら、(すばらしい棒)と一緒に自分の部屋へ行きました。

月ウサギのジータは、ポルが帰った後、いつも通り自分で作った野菜をほめながらシチューを食べていました。そして、ポルが家に帰る途中でシチューを食べないように、鍋のフタを開けると月見草の灯りが消えてしまうという嘘が役にたったことを願いながら、窓の外の満月を眺めたのでした。