#第一章 ビー玉との出会い

草原からの初夏の風が、穏やかな日常に語りかけます。

庭で野いちごを摘み終わったポルは、家の中にいるペンウッドに声をかけました。

「ペンウッドさん、おいら、フィロの家に行ってくるよ」

「ああ、行っておいで」

いつものように、作業部屋からペンウッドの声がします。今度は何を作っているのかと少し気になりましたが、そのことよりも、魔法使いのフィロと過ごす午後のお茶の時間の方がポルにとっては大事なことでした。

庭で摘んだ野いちごは、フィロにあげる予定なので、大事に持っていきます。

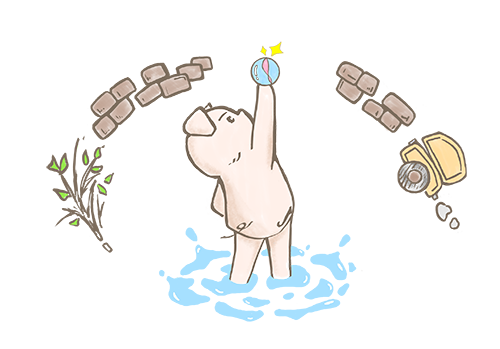

外に出たポルは、いつもどおりの道を歩いて行きましたが、ふいに、川にかかる橋の上で足を止めました。

暑い日差しの中、涼しげに見える川面をぼんやり眺めると、ふと澄んだ水面にきらめくものが見えました。よく見ると、水中の砂利の中で陽光に照らされて何か光るものがあります。

「なんだろう?」

普通なら見落とすほどの小さな光なのに、なぜだかポルはそれを見つけて心惹かれました。

ゆっくりと小川に入り、そっと拾い上げると、それは小さなビー玉でした。太陽にかざすと、中の模様がキラキラと輝きました。

なぜ小川の中にビー玉が落ちていたのかはわかりませんが、いつもの日常に起こった思わぬ発見に、ポルの気持ちはたかぶりました。太陽にかざしてみれば、ビー玉の中の模様がキラキラと輝きました。

夏の青空の下、冷たくて気持ちの良い小川の中で、しばらくポルはビー玉を見つめていましたが、やがてぼそりと呟きました。

「ただのビー玉だよね。これって」

ポルの、正直な気持ちが口からこぼれます。残念ですが、フィロの家で見たことがあるようなルビーやサファイアのような宝石ではありませんでした。特別なことなんて、なかなか起こるものではありません。

それに、特別なことがなくたって、フィロの家でおいしいケーキと紅茶をいただきながらおしゃべりをするような仲間と過ごす日常が、ポルは好きでした。

ビー玉をハンカチで拭きながら諦めのため息をついていると、フワンがやってくるのが見えました。

フワンの後ろからは、車輪の付いた宝箱が、ポクポクと小さな雲のようなものを後ろ向きに吹き出しながら着いてきます。

ポルはその宝箱のことをいつも不思議に思っていましたが、フワンに聞いても、懐かれてしまったのだから仕方がないと笑うだけでした。

「やあ、ポル。何をしているの?」

「フィロの家に行く途中だよ。この野いちごを届けにいくんだ。フィロが美味しいタルトにしてくれるんだ」

ポルはカゴに入った野いちごをフワンに見せました。

「フワンは、何してたの?」

「僕は、さっきまで、バミットと一緒だったんだ。ほら、大きな松の木のそばに、ひまわりがたくさん咲いているでしょ。あそこで、バミットが絵を描いているんだ」

「へえ、そうなんだ」

ポルのそっけない返事に、フワンが苦笑いをします。

体の小さいバミットは、絵を描く場所まで画材を運ぶことができないため、いつもフワンが宝箱に画材を入れて運んであげていました。

ですが、遠いところまで運ばされたり、絵を描き終わるまでずっと待たされたりと、いささか自分勝手な印象がありました。そんなバミットのことを、ポルは少し苦手に感じていました。

それでも、バミットの描く絵はとても上手であり、ポルもフワンもそれは認めていました。みんなの家にも、それぞれバミットが描いた風景画が飾ってあるほどです。

「ところで、さっきから手に持っているそれはなに?」

フワンが、宝箱を撫でながら、期待するようにたずねました。

「ただのビー玉だよ。小川の中で拾ったんだ。でも、いらないから、どうしようかって考えていたところ」

「偶然、ぼくの宝箱の中が空いてるよ。入れてみたらどうだい?」

「今日は、野菜とか鍋とかは、入ってないの?」

「うん。だから、そのビー玉を入れてみなよ。何も入ってない宝箱ほどつまらないものはないからね」

ポルは楽しげに話す友達を見て、にっこり笑いました。こんなやりとりをする日常は、とても心地よいものでした。ポルは親しみを込めて、ビー玉をフワンにプレゼントしました。

「もらっていいの?」

「もちろんさ」

フワンとのやりとりが終わると、ポルは改めてフィロの家に向かうことにしました。フィロの家は、林を抜けて丘をふたつ越えたところにあるので、まだしばらくかかります。

「ところで、フワンはどこに行くの?」

自然に、ポルと同じ方向に歩き出したフワンにたずねます。

「このあと、月うさぎの森に行くんだ。ジータと会う約束をしているんだよ」

フワンの行き先を知り、自然と二人の話題はジータが作るシチューのことになりました。

「あの、シチューは最高だよね。すごく、おいしい。おいら、毎日でも食べたいくらいだよ。次の満月まで我慢できないよ」

野菜がたくさん入ったシチューを思い浮かべるだけで、食べたい気持ちが溢れます。

「ポルは、ジータが月のルーを取るところを見たことがあるんだっけ?」

「ないよ。だって、いつもペンウッドさんがもらいに行ってくれるから」

「今度、ポルが行ってみるといいよ。すごく不思議な光景だから」

「そうだね……」

ポルのうかない返事の理由をフワンは知っていましたが、何もいいませんでした。ポルが自分で行こうとしなければ、意味のないことなのです。

#第二章 フィロの家で

丘の上に、小さな二階建ての家があります。その白い壁は、夏の日差しに照らされて、とてもまばゆく見えました。小径をたどって行けば、その先には木の柵で囲まれた美しい庭がありました。

庭の入り口にはバラのアーチがあり、よく手入れをされた庭にはアネモネやガーベラなどたくさんの色の花が咲いていて、玄関へ歩いていく人を出迎えてくれます。

ポルは石畳を歩いて庭を抜けると、ドライフラワーが飾り付けられた扉の呼び鈴を鳴らしました。すぐに、家の中から返事が聞こえ、ゆっくりと扉が開きました。ふと、紅茶の香りがポルの鼻をくすぐります。馴染みのある声が聞えます。

「いらっしゃい。ポル」

オレンジ色のワンピースにピンク色の上着をまとった素朴な顔立ちの少女が、ポルに微笑みかけました。

魔法使いのフィロです。

ポルは、恥ずかしそうに体をくねらせながら挨拶を返して、持ってきた野いちごのカゴを渡しました。

「やあ、フィロ。これ、野いちごだよ。あと、今日も庭の花がとても綺麗だね」

「ありがとう、ポル。庭の花の名前は覚えてくれたかしら? そうね……、そこの黄色い花は何かしら」

「マリーゴールドだよ。フィロ」

ポルが自慢げに答える様子をみて、フィロは愛おしげに笑いました。いつだって、ポルは純粋でナチュラルです。

「さあ、中へ入ってちょうだい。今日は、クッキーを焼いたわ。野いちごのタルトは、また明日作るわね」

「うん、楽しみ」

家の中に入ると、テーブルの上に置かれた皿に、クッキーがたくさん並べられていました。フィロが作る、とても美味しいクッキーです。

ポルは、椅子に座って行儀良く紅茶を待ちながら、部屋の中を見渡しました。何かの液体が入ったガラス瓶や開きかけの魔法書など、いつもどおり、いかにも魔法使いの部屋という雰囲気が漂っています。奥の部屋には、綺麗な宝石や不思議な魔法の道具があることをポルは知っていますが、なかなか見せてはもらえません。

フィロは、魔法以外にもいろいろなことが得意でした。ポルは、そんなフィロにとても憧れていました。そしてその気持ちをできるだけ言葉で伝えようと頑張っていました。

すると、庭の花のことや、お菓子のことや、魔法のことなどにどんどん詳しくなっていくのでした。そして、そのことをフィロが笑顔で感心してくれることが、ポルにとっては嬉しいことなのでした。

フィロが、紅茶を運んできました。ポルは、もしかしたら魔法のかかった紅茶かもしれないと思いながら飲んでみましたが、どうやら、いつもの美味しいふつうの紅茶のようでした。

紅茶とクッキーとたのしいおしゃべり。フィロとの幸せな時間がゆっくりと流れていきます。

「そうだ、フィロ。おいらね、小川でビー玉を見つけたんだよ。でもね、普通のビー玉だった。宝物にもならないよ」

クッキー食べながら、ポルはつまらなそうに言いました。もしも、ビー玉がフィロの家にあるような魔法の道具だったなら、どんなに素敵だったことでしょう。

「ねえ、フィロ。どうしたの?」

フィロが、紅茶のカップに口を付けながら、なにやら考え込んでいます。いつもならポルに向けられる優しい瞳が、すっと細められて、どこともなく一点を見つめています。

「ポル。ビー玉が小川に落ちていて、不思議だとは思わなかった?」

「うーん。誰かが落としたのかな。でも、あんなところに落とすなんて、慌てて橋を渡ったんだろうね」

「もっと、他の可能性は? よく、考えてみて」

ポルがクッキーに伸ばした手を、フィロがそっと押さえます。ポルは、クッキーとフィロを交互に見つめて戸惑いながら、どうにか考えを捻り出します。

「ビー玉がコロコロと、どこかから転がってきたのかもね。ははは」

ふざけたようにポルは笑いましたが、真顔のフィロを見て反省します。ですが、フィロは呆れているわけではありませんでした。むしろ、感心していたのです。

「ポル、不思議なことの原因が、誰も思いもしなかったことでも、おかしくはないわ。ポルが考えたような理由だったとしても、決しておかしくない」

フィロがポルの手を離したので、ポルはさっそくクッキーに手を伸ばしました。そして、どうやら、褒められているようだとわかり、嬉しそうにクッキーを頬張りました。

「不思議なビー玉だわ。もしかしたら、魔法のビー玉かも。調べてみる必要が、ありそうね。ポル、ビー玉を見せて」

「魔法! ねえ、あのビー玉は魔法のビー玉なの?」

ポルは、思わず大きな声を出しました。テーブルが揺れて、カップの中の紅茶が少しこぼれました。

「落ち着いてポル。不思議なことには、魔法がかかわっていることが多いわ。調べてみるから、ビー玉を見せて」

魔法使いのフィロの期待に応えたい! でも、ビー玉はここにはありません。フワンにあげてしまいました。

ポルは落ち込みながら、悲しげに今までのことをフィロに説明しました。

「まあ、今は、フワンが持っているのね。ポル、いつでもいいのよ。また、今度、そのビー玉を見せてね」

ポルは、こくりと頷くと、急いで紅茶を飲み干すと椅子から立ち上がりました。なんとしても、フワンから返してもらわなくては。

「フィロ、ごめんね。おいら、これから、ちょっとフワンに会ってくる」

「まあ、そうなのね。じゃあ、このクッキーを持っていくといいわ」

フィロは、クッキーを紙に包んでポルに持たせました。ポルはそれを大事そうに持つと、外への扉をあけました。

いつもの日常から、何かが変わる気がする。ポルには、ビー玉との出会いがそう感じられました。

#第三章 ビー玉を探す

フワンは、月うさぎのジータに会いに行くと行っていました。

フィロの家からしばらく歩いて月うさぎの森に到着したポルは、道を示す看板を見つけて、迷うことなく森の中への小径を歩き出しました。

看板には「月うさぎのシチューを欲しい人は、満月の夜に鍋を持っておいで」と書いてありました。ポルも、ジータが作るシチューが美味しすぎて、今までに数えきれないほど食べてきました。

ですが、今日はシチューをもらいにきたわけではありません。目当ては、ビー玉です。

森の中に入ると、夏の強い日差しも木々の隙間から差し込むだけになりましたが、所々には陽だまりもあり、やわらかい明るさが広がっていました。

ですが、この森も夜になると雰囲気が変わることを、ポルは知っていました。わずかに月明かりが差し込むだけの森の中を、たとえ美味しい月うさぎのシチューをもらうためだとしても、怖くて入る気にはなれませんでした。

ジータの家に向かう一本道をしばらく歩いていくと、やがて、開けた明るい場所に出ました。そこには、小さな湖があって、湖面には夏の青空と太陽が映っていました。

ポルは、湖畔に沿って歩いて行きました。その先の方には、一軒の建物が見えます。丸みを帯びた独特な形をしたジータの家です。

家の近くまで行くと、ジータの姿が見えました。家のそばにある畑でしゃがみこんで作業をしているようです。

「やあ、ジータ。こんにちは」

「おっ、ポルじゃないか。めずらしい。君も、私の自慢の野菜をもらいに来たのかな?」

小柄なジータに比べるととても広い畑には、たくさんの野菜が育てられています。トマトなど地上になっているものはポルにもわかりましたが、土の中に植っている野菜は、見ただけではわかりません。

「違うよ、ジータ。おいらは、フワンを探しに来たんだ。フワンが、おいらの大切なビー玉を持っているんだ。ねえ、フワンはここに来た?」

「いいや、来てないよ。でも、来ると思うよ。お願いしておいたからね」

ジータは、畑仕事の手を休めて立ち上がりました。足元には、収穫したばかりの野菜たちが並べてあります。

ポルは安心しました。ここで待っていればフワンに会えます。フワンはどこかで寄り道でもしているのでしょう。

ただ、問題が一つあります。フワンからビー玉を返してもらう理由をどうすればよいのでしょう。正直に、魔法のビー玉かもしれないと言ったら、フワンだって自分の宝物にしたがるかもしれません。いつだって、フワンは宝箱に入れる宝物を探しているのですから。

あのビー玉の持ち主は、今はフワンです。ポルが、ビー玉をあげたことを後悔しながら困った表情をしていると、ポルより背の低いジータがその顔を覗き込みながら言いました。

「ちょっと待っててね。ポル」

ジータはニンジンを一本手に取ると、すぐそばにある湖で洗ってから戻ってきました。そして、ズボンに吊るした手拭いでニンジンを拭きながらポルに尋ねました。

「その大切なビー玉というのは、どんなビー玉なんだい?」

「えっ」

ポルは、すぐに答えられませんでした。フワンにさえ、魔法のビー玉かもしれないことは黙っておこうと思っていたのに、今ここで、ジータにそのことを言うことはできません。

「うん。まあ、おいらの宝物かな」

思いがけず(宝物)という言葉が口に出たことに、ポル自身も驚きました。そして、困るのでした。フィロが調べてくれてもただのビー玉だった時、さすがにそれを宝物にはできません。

「なるほど。宝物だから、フワンの宝箱の中に入れてもらってるんだね」

「そうなんだよ。ははは」

慌ててポルが頷くと、ジータは手にしていたニンジンをポルに手渡しました。

「私の宝物は、立派に育ったこの野菜たちさ。さあ、お食べよ」

月うさぎの宝物は(月のルー)じゃないのかな。ポルがそんなことを思いながらにんじんをかじると、甘くとても美味しものでした。シチューに入ったニンジンがさらに美味しくなることを思えば、確かにこの野菜たちはジータの宝物なのでしょう。

その後、しばらくポルがジータと一緒に収穫した野菜を湖で洗っていると、フワンがやってきました。すぐ後ろには動く宝箱も付いてきています。森の中の道はでこぼこしたところもあるのに、この宝箱にとっては全く問題ないようでした。もくもくと吹き出している雲のようなものが秘密らしいのですが、ポルには詳しくはわかりません。ちなみに、作ったのはペンウッドです。

「あれっ? なんでポルがいるの?」

フワンがまず言ったのは、そのことでした。ポルがフワンとジータの間で言葉に詰まっていると、代わりにジータが口を開きました。

「やあ、フワン。ポルは君を待っていたんだよ。なんだか、ビー玉のことらしいよ。ポルのとても大切な……」

「あっ、えっと。違うんだよフワン」

ポルが慌てて、ジータの言葉を遮りました。ここは、慎重に伝える必要があります。どうにかして、フワンからビー玉を返してもらわなくては。

「フワン、遅かったね。どこか、寄り道していたの?」

「うん。バミットを家に送っていたんだ。ポルと別れた後にひまわりのところに行ってみたら、バミットがもう帰ると言ったから」

画材を宝箱に入れてもらって、宝箱の上でのんびり昼寝をしながら運んでもらうバミットの姿が想像できます。

「へえ、そうなんだね。ところで、おいらがフワンにあげてビー玉なんだけど。やっぱり、おいらが欲しいかな。さっきは、いらないって言ったけど。ごめん」

ポルはできるだけニコニコと愛想よくしながら、フィロからもらった包み紙を渡そうとします。

「これ、フィロが作ったクッキーだよ。全部、フワンにあげる。だから、ビー玉はおいらがもらってもいいかな?」

「うーん。ビー玉は、もうないんだ。バミットにあげちゃった……」

フワンは、宝箱を開けると一枚の絵を取り出しました。ひまわりが見事に描かれています。

「これ、バミットがくれたんだ。今日は、何枚もひまわりを描いたからって。すごくいい絵だったから、お礼にビー玉をあげた」

ポルは戸惑いました。バミットは、すんなり返してくれるでしょうか。本当の理由を隠して話さなくてはならない相手が、また増えてしまいました。

「ポルがいらないって言ってたから……。でも、なんで、急にビー玉が欲しくなったの?」

フワンが首を傾げると、ジータも不思議そうな顔をしました。さっき、ポルが言ってたことと、なんだか話が違うのですから。

ポルが黙ってうつむいていると、ジータは肩をすくめて野菜をフワンの宝箱に入れ始めました。フワンも絵とクッキーをしまってから、野菜を入れるのを手伝います。

「ビー玉、宝物らしいよ。ポルの」

小声でジータがフワンに言いました。

「おいら、帰るね」

ポルは、にんじんを片手に、とぼとぼと歩き出しました。

#第四章 戻ったビー玉

ポルが月うさぎの森を抜けた頃には、もう夕方になっていました。バミットの家がある林までは結構遠いため、今から行くと途中で夜になってしまいます。遅くまで家に帰らないと、ペンウッドが心配することでしょう。

ポルは、今日は諦めることにしました。バミットがビー玉を持っていることはわかっているのです。家に帰って、返してもらう方法を考えることにします。

帰り道では、気持ちを切り替えてビー玉の魔法のことを考えることにしました。魔法と言ってもいろいろとあります。ポルも詳しいわけではありませんが、フィロが使っている魔法のいくつかは見て知っています。

例えば、カップに入れた紅茶がなかなか冷めない魔法とか、洋服の色を変えられる魔法とか、花瓶が倒れないようにテーブルにくっつけておく魔法とか、いろいろあります。

魔法のビー玉なのなら、例えば勝手に転がるビー玉とか、光るビー玉とか、舐めると甘いビー玉とかでしょうか。

楽しみながら考えて歩いていると、あっという間に家に着きました。ですが、家にペンウッドはいないようでした。明かりも付いていません。

「どこに行ったんだろう?」

ポルは家の中に明かりを灯してから、自分の部屋のベッドに寝転びました。

「宝物かぁ」

ジータのところで、不意に口から出た言葉。改めて考えると、ポルには宝物と呼べるものがありませんでした。そもそも、宝物って何だろう? 大切にしまっておきたいもの? 誰かに自慢したくなるもの?

みんなの宝物って何だろう。

ポルが悩んでいると、やがてペンウッドが帰ってきました。ベッドから起き上がって出迎えます。

「ポル、遅くなったね。バミットに新しく作った絵筆を渡しに行っていたんだ」

「なんだ。朝からそれを作ってたんだね……」

あからさまに、ポルの態度がそっけなくなります。自分勝手なバミットが苦手なのです。それに、なぜだか、ポルにだけ威張ってくるのです。

「バミットの家に、すごく綺麗なひまわりの絵が飾ってあったよ。今度、ポルも見せてもらいなよ」

「そうだね。気が向いたらね」

バミットからビー玉を返してもらわなくていけないことを思い返してポルの気持ちが暗くなっていると、ふいにペンウッドが、壁の棚から木の小箱を持ってきました。そして、ポケットから取り出したものを木箱に入れると、ポルに渡しました。

「はい、この箱を開けてごらん」

「これって、おいらが作った木箱だよね。これが、どうしたの?」

ポルは、疑問に思いながらも、言われたとおりに小箱のフタを開けてみました。

「えっ」

そこに入っていたのは、ビー玉でした。ポルが作った木箱に、ぴったり収まっています。まるで、ビー玉のために作られた小箱と思えるほどです。ちなみに、この小箱は、ペンウッドの勧めで「ものづくり」の体験としてポルが自分で作ったものです。ペンウッドに手伝ってもらい、綺麗に仕上がっています。

「せっかく作ったのに、ただ飾っておくだけなんて、もったいないでしょ」

「ま、まぁ、そうだけど」

ポルは目の前のビー玉に戸惑っていました。ビー玉なんて珍しくなく、ポルの家にだって何個もありますが、なぜこのタイミングで、ペンウッドがポルにビー玉を渡すのか。それに、このビー玉は、ポルが川で見つけたビー玉にすごく似ていました。

「バミットがくれたんだよ。絵筆を作ってくれたお礼にってね。何だかよくわからなかったけど、ただのビー玉だからいらないそうだよ」

「ん?」

ますます、状況がわからなくなります。フワンがバミットにあげたビー玉を、バミットがペンウッドにあげたのであれば、ここにあるのはポルが見つけたビー玉です。

ですが、バミットが他のビー玉をペンウッドにあげた可能性もあります。素直に喜ぶには、まだ早いようです。ポルは、ため息をついてビー玉の入った小箱をそっと閉じました。

結局、バミットに聞いてみるしかないのです。

その晩、夕食を済ませたポルが、自分の部屋でぼんやりとビー玉を眺めていると、突然、玄関のドアが叩かれました。こんな時間に誰が来たのでしょう。ポルが、急いでドアを開けると、そこにはフワンがいました。

「フワン!」

月明かりはあるものの、外は暗く、とても出歩くような時間ではありません。ポルは、慌てながらも、フワンを家の中に入れてドアを閉めました。フワンは、何だか遠慮がちにしています。

「ポル。ビー玉のことだけど、宝物にしたいのなら、言ってくれれば良かったのに……」

「うん。ごめん。急に、気持ちが変わったんだ。でも、フワンはビー玉持ってないんでしょ」

「そうだよ。バミットにあげたからね。でも、バミットはペンウッドさんにあげたらしいんだ。今、聞いてきた」

「えっ、バミットに聞いてくれたの?」

ポルは驚きました。フワンはわざわざ、バミットのところまで行って、ビー玉のことを聞いてくれたのです。

「バミットに、返してもらえるか聞いてみよう思ったんだよ。ポルが困っていたから」

フワンの行動を知って、ポルは急に自分が恥ずかしくなりました。もう、フワンに嘘は付きたくありません。正直に言うことにします。

「フワン。フィロがね、もしかしたら、魔法のビー玉かもって言ったんだ。だから、おいらが見つけたビー玉だから、自分のものにしたかったんだ」

「すごい! ポル。魔法のビー玉なんて、なかなかないと思うよ」

「そ、そうだね」

ポルは、部屋から木箱に入ったビー玉を持ってくると、フワンに見せました。

「見つけたのポルなんだから、ポルの宝物にしなよ」

「いいの?」

「もちろんだよ。そんなこと、心配していたの?」

「うん」

ポルが照れくさそうに笑うと、フワンもウインクしながら笑いました。

奥の部屋から、ペンウッドが出てきました。

「おや、フワン。こんな時間にどうしたの」

「ペンウッドさん実はね」

ポルが言いかけましたが、フワンが遮りました。

「野菜を持ってきたよ。ジータが早く持っていけっていうものだから」

フワンが開けた宝箱の中をペンウッドとポルが覗き込むと、そこにはたくさんの野菜が入っていました。ジータの宝物。自慢の野菜たちです。

#第五章 魔法の鑑定

翌日、お茶の時間に会わせてフィロ家をたずねたポルは、早速とばかりに、小箱に入ったビー玉をフィロに見せようとしました。

そんなポルを、フィロがたしなめます。

「だめよ。ポル。お茶の時間は、きちんと過ごすこと。まずは、紅茶とお菓子をいただきましょ」

今日のお菓子は、野いちごのタルトでした。ポルは落ち着かない気持ちのまま、甘酸っぱいタルトを食べましたが、ビー玉のことが気になってしまい、何だか味わうことができませんでした。

フィロが、ため息をつきます。

「もう、ポルったら。調べてあげるから、ビー玉を見せてちょうだい」

ポルは、うれしさを隠せない表情で立ち上がると、小箱ごとフィロに渡しました。

フィロは小さな魔法の杖を取り出すと、指にはめていた指輪をはずして杖に差し込みました。それから、ゆっくりと呪文を唱え、杖をビー玉にかざします。

ポルが見ている目の前で、ビー玉がほんのりと光り始めました。何が起こるのかと期待して見つめていると、ビー玉の光はゆっくりと消えていきました。

「フィロ、どうだった?」

我慢できずにポルが声をかけると、フィロは目をつぶってしばらく考えてから、とても静かに答えました。

「よかったわね、ポル。このビー玉は、魔法のビー玉よ」

「やった!」

ポルは、飛び跳ねて喜びました。嬉しくてたまりません。

「それで、どんな魔法なの。フィロ、教えて!」

「落ち着いてちょうだい。ポル」

フィロは、ポルの鼻を撫でました。

「私には、魔法のビー玉だということはわかっても、どんな魔法なのかはわからないの。だから、ポルにはそのビー玉を大事にしておいてほしいの。きっといつか、どんな魔法かわかるから」

ポルは、黙ったまま首を傾げました。なんだか予想していた結果と違いました。もっとわかりやすい結果だったら良かったのですが、なんと言ったらいいのかわからずに立ち尽くします。

「ポル。どうして私が魔法のビー玉かもしれないと言ったのはね、このビー玉が川に落ちていたからなのよ。ポルも、見つけた時に不思議だと思ったでしょ。なんでこんな所に落ちているのだろうって」

「まあ、そうだけど」

「その理由は二つ考えられるわ。一つはね、誰かが落としたということ。そして、もう一つはビー玉が自分で落ちたってこと」

ポルが、また首を傾げます。フィロの言っていることが、よくわかりません。

「不思議に感じることには、魔法が関係していることが多いわ。でも、はっきりとはわからない。魔法って、そんな感じのものなのよ」

優しく微笑むフィロに見つめられながら、ポルは考えます。つまり、どういうこと? おいらのビー玉は、すごいの? 宝物にしていいの?

「ねえ、フィロ。おいら、このビー玉をどうしたらいいんだろ?」

「ポルが、どんな魔法なのかいろいろ試してみればいいのよ。魔法には実験はつきもの。がんばって、ポル」

大好きなフィロが、応援してくれています。ビー玉を小箱に入れてみれば、さらに特別なものに感じます。ポルは悩んで考えて、そして決めました。

「おいらのビー玉は、魔法のビー玉。おいらの宝物!」